Physical Address

304 North Cardinal St.

Dorchester Center, MA 02124

Physical Address

304 North Cardinal St.

Dorchester Center, MA 02124

一個分享澳洲生活、藝文筆記與敘事創作的寫作空間。

一個分享澳洲生活、藝文筆記與敘事創作的寫作空間。

《該死的阿修羅》這場隨機槍擊事件,像是撥開了社會結構的多重裂縫。導演安排了多重敘事與結局,讓角色的命運不只一種可能,也讓觀眾能自由選擇站在哪個視角理解罪與惡。我早已難以用單一價值看待人與事──因為人性是流動的。聖經經文的詮釋,也為憤怒與赦免提供一種深層對照:當我們都不完美,又該如何理解他人、赦免自己?那不死的阿修羅,其實正是我們複雜又誠實的意識本身。

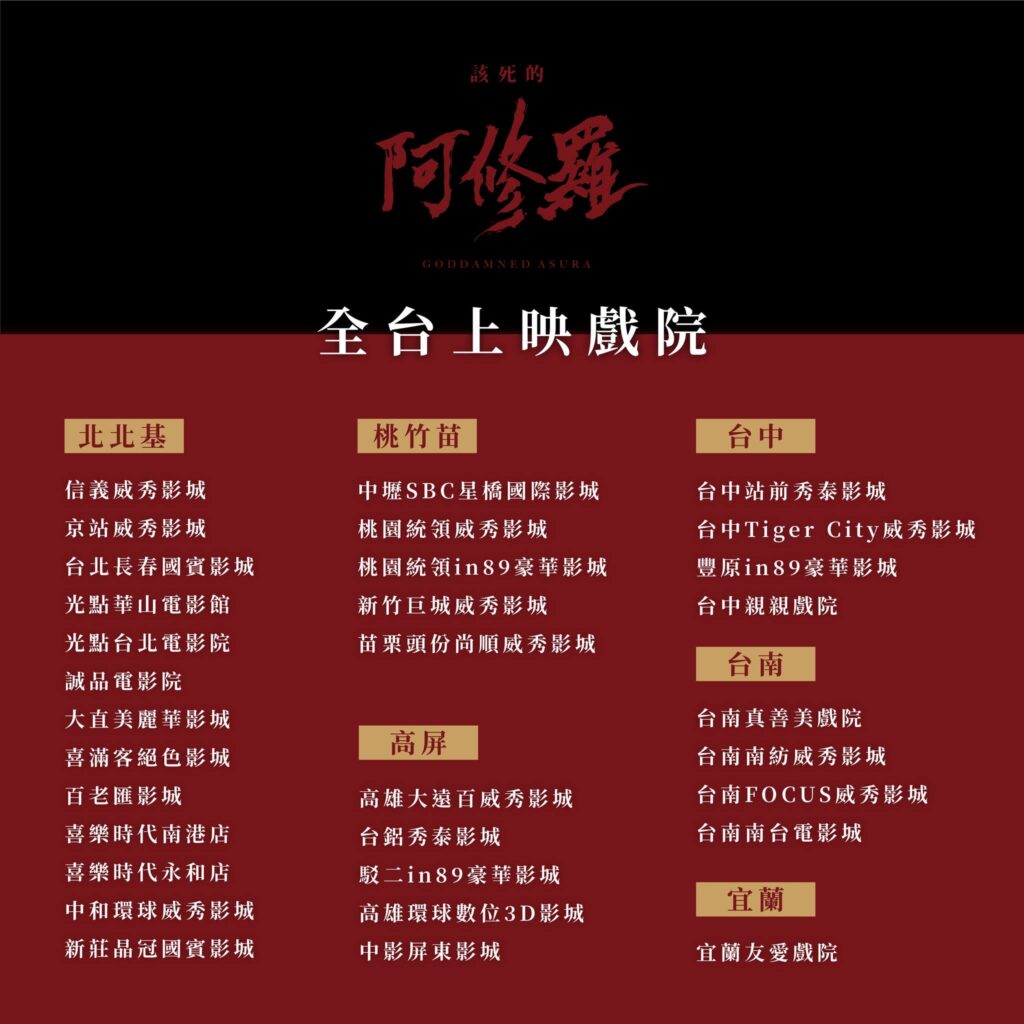

2022年3月8日晚上,友人邀請一起到台南真善美戲院參與《該死的阿修羅》特映會。但太久沒騎機車流竄府城的大街小巷,繞了好幾條遠路,遲了10分鐘真是慚愧(還敢找藉口!)氣喘吁吁地進入影廳,呼,還好趕上劇情的呼吸節奏。

電影講述一名青少年開啟一樁夜市隨機槍擊的社會事件,這起意外牽連許多生命的波瀾,影響各自立場及看待社會的角度。人為何犯案?人為何不犯案?又什麼才是犯案?電影中不同的篇章,每個角色有不同機會重新設定遭遇與處境,走了岔路後,也許結局會完全不同?又或者,只是多繞點彎路,終究還是走回原點呢?

探討罪惡、探討命運。每個人物都有複雜多型的性格,像你,也像我。過去在文學上的訓練,透過文本導讀與探究,我的世界從此難以二元化,無法輕易地蓋棺定論,一口氣就想壓扁平了人、事、物--看李昂《殺夫》是這樣,看「湯英伸社會事件」是這樣,看「樂生療養院遷院議題」是這樣。就連看美劇《陰屍路》也是這樣。憤怒是有力量的。欺壓導致了反抗,大眾與弱勢間的公平正義,此時的「惡」又站在那邊呢?

我認為意識是流動的,情慾是流動的,罪惡是原生的。但,一定只有「善」與「惡」嗎?在善惡之間流動的,是否存在著我們未能察覺的?

「誰能知道自己的錯失呢?願你赦免我隱而未現的過錯。」 —詩篇19:12

劇情中巧妙地將聖經擺入,透過神的話語給予觀眾不同的思考面向。當人類話語窮盡,更顯經典的深不可測。

故事可虛構,田調卻是真實的;角色可飾演,人生卻是真實的。導演試圖用貼近生活的素材,例如大數據、電玩、漫畫、社群代入故事,讓嚴肅且生硬無解的議題得以進入人心,帶領群眾思考。

人物安排上也可見社會結構中的加害者、被害者,以及旁觀評論者,他們在篇章中交錯、換位。我很喜歡藝術賦予的自由,自由選擇跟隨哪個人物的眼光活過一遍。我以莫子儀飾演的記者黴菌一角,看他如何帶我觀察複雜的結構中的每個人物,思索著:如果是我,我會怎麼想、怎麼下筆說這樁社會事件的來由?我心中不禁疑問,當一個人未必都能搞清楚自己的時候,又如何評斷另一個人呢?

他們還是不住地問他,耶穌就直起腰來,對他們說:「你們中間誰是沒有罪的,誰就可以先拿石頭打她。」 — 約翰福音8:7

最後沒有人定婦人罪,神亦如此。神的原諒,神的赦免,神要你承認自己有罪,不輕易定罪,不讓他人定你罪,也不讓你定他人的罪。

該死的阿修羅,偏偏它不死。在憤與怒之間的那股力量,施力點與去向的控制,在我們那該死的複雜的意識中。不死,所以承認憤怒、承認罪過、承認錯失,從我們來到地上,直到真正成為「人」的那一刻。